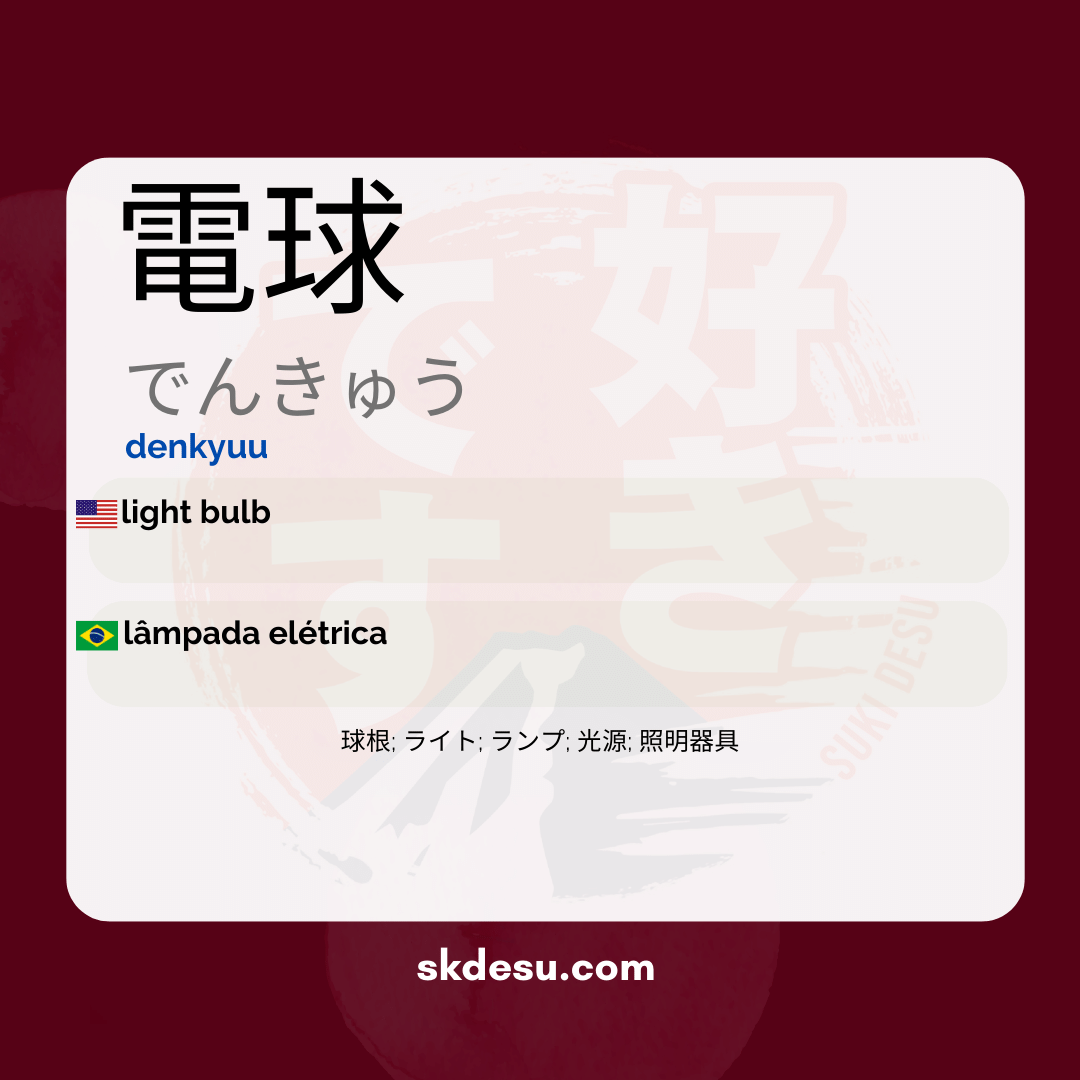

意味・辞書 : 電球 - denkyuu

日本語の言葉「電球」(でんきゅう、denkyū)は、一見シンプルに見えますが、言語を学ぶ人や日本文化に興味がある人にとって興味深いニュアンスを持っています。この記事では、その意味、起源、そして日本の日常生活での使われ方を探ります。さらに、一般的な文の中での文脈を理解し、覚えるための実用的なヒントも見ていきます。

もしあなたが日本語を勉強したことがあるなら、多くの言葉は漢字の組み合わせによって形成されていることを知っているでしょう。そして、電球も例外ではありません。ここでは、この構造の各部分を解明し、それが日常の物とどのように関連しているかを見ていきます。辞書を超えた興味深い事実や使い方を発見するために、ぜひご覧ください。

電球の意味と構成

「電球」という言葉は二つの漢字から成り立っています。電(でん)は「電気」を意味し、球(きゅう)は「球」や「ボール」と翻訳できます。これらを合わせると「電気ランプ」というあらわす用語になり、ほぼすべての家庭や現代の空間に存在する物体です。この組み合わせは直接的で、対象物の機能をよく反映しています。

電球は特に白熱灯や類似の照明器具に使用されることを強調する必要があります。日本では、この言葉は電球のパッケージ、取扱説明書、さらには切れた電球を交換する話題の際の日常会話でも見られます。

日本における起源と日常生活での使い方

日本における電球の導入は、明治時代(1868-1912)に行われ、国が激しい近代化を進めていた時期でした。この文脈で「電球」という言葉が生まれ、西洋の概念と日本の文字が融合しました。それ以来、電球は技術的および家庭的な語彙の重要な一部となっています。

日常生活で、日本人は新しい電球を買ったり、照明の問題を説明したりする際に電球を使います。例えば、一般的なフレーズは「電球が切れた」(でんきゅうがきれた、denkyū ga kireta)で、「ランプが切れた」という意味です。この種の表現は、家や仕事での簡単なメンテナンスに役立ちます。

記憶し、応用するためのヒント

電球を記憶する効果的な方法は、漢字を具体的なイメージに結びつけることです。最初の文字、電は、電話(でんわ、denwa - テレフォン)など、電気に関連する他の言葉に出てきます。また、球は野球(やきゅう、yakyū - ベースボール)のような言葉にも使われ、丸いものを連想させます。これらの関連を考えることで、語彙を定着させるのに役立ちます。

もう一つのヒントは、実際の状況で練習することです。もし日本にいるなら、ドン・キホーテのような店で電球のパッケージを観察したり、オンライン検索ツールで調べたりしてみてください。文脈の中で単語を見ることは、学びを強化します。さらに、「電球を交換する必要がある」といったフレーズを書き留めることは、今後の学習に役立つかもしれません。

語彙

関連する言葉で語彙を広げよう:

同義語と類似

- 球根 (kyuukon) - 球根 (きゅうこん)

- ライト (raito) - 光/フラッシュ(一般的には、現代のデバイスにおける光源を指します)

- ランプ (ranpu) - ランプ(通常はポータブルまたは固定)

- 光源 (kougen) - 光源(光を発する任意の源を指すことができます)

- 照明器具 (shoumei kigu) - 照明機器(ランプとフィクスチャを含む)

関連語

書き方 (電球) denkyuu

以下は、という言葉を手書きで正しく書く手順を一つ一つ見ていきます。正しい漢字の書き方・書き順・画数; (電球) denkyuu:

Sentences (電球) denkyuu

以下のいくつかの例文を参照してください。

結果が見つかりませんでした。

タイプの他の単語: 名詞

当社の辞書にある他の単語も見てください。それらも同様に: 名詞