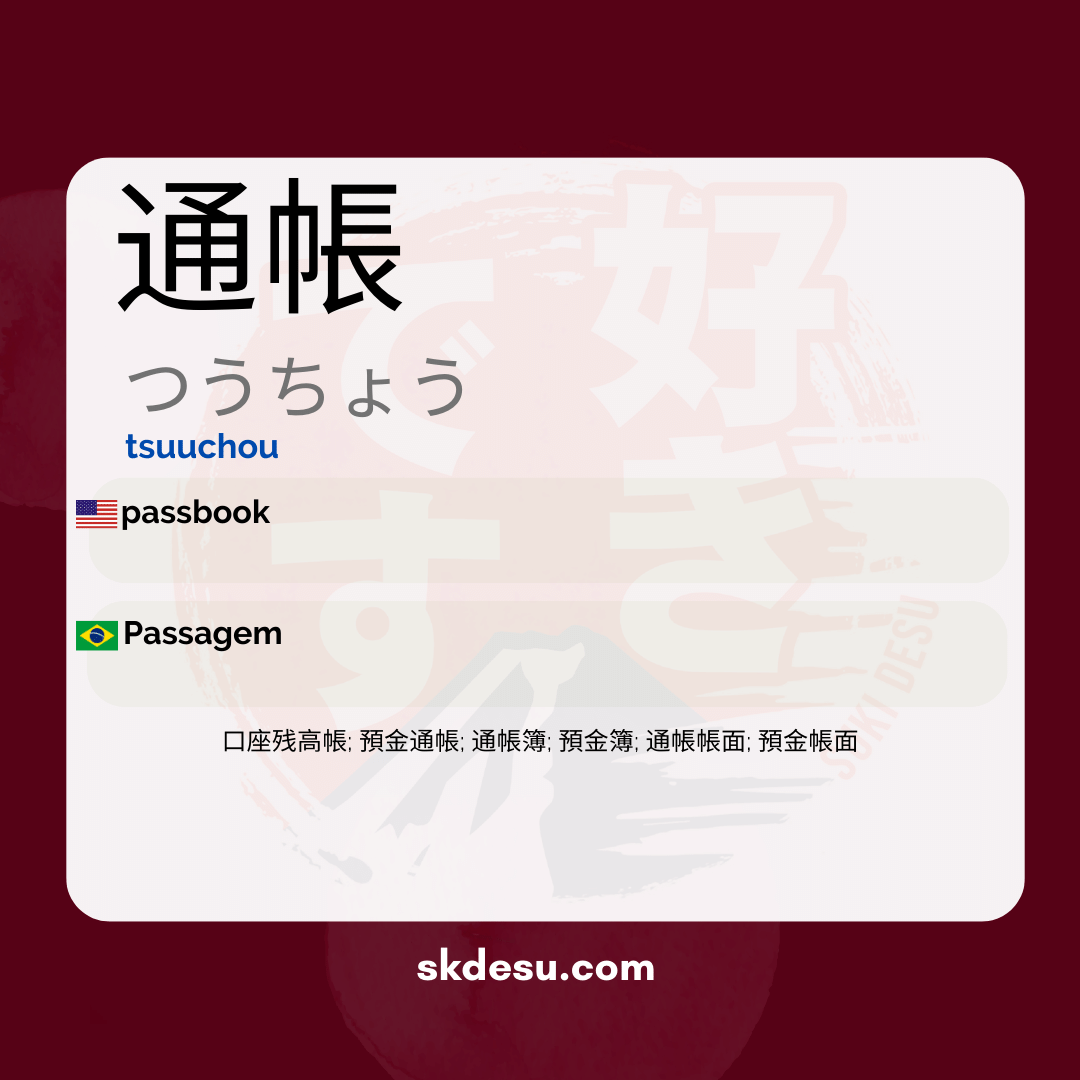

意味・辞書 : 通帳 - tsuuchou

日本で銀行を利用したことがある方や、日常的な状況で日本語を学んでいる方は、おそらく通帳(つうちょう)という言葉に出会ったことがあるでしょう。この用語は金融用語の中でも重要で、「銀行の小冊子」や「銀行通帳」を指し、取引を記録するために使用されます。この記事では、その意味、起源、実用的な使い方、そしてこの言葉を覚えやすくするための興味深い情報を探っていきます。

抽象的な用語とは異なり、通帳は日本人の日常生活で非常に具体的な使い方があります。入金、出金、残高照会に関して、この言葉を理解することは、日本の銀行システムを利用したい人にとって重要です。この言葉の漢字での書き方から、忘れないためのヒントまで明らかにしていきましょう。

通帳の意味と日常生活での使い方

通帳(つうちょう)は、日本の銀行が発行する取引を記録するための物理的な通帳です。デジタルの明細が主流の西洋とは異なり、多くの日本人はまだこの伝統的な形式を利用しています。通帳には、取引履歴、現在の残高、口座情報が含まれており、公式な証明書として機能します。

デジタル化が進む一方で、通帳は特に高齢者や官僚的手続きにおいて依然として重要です。一部の銀行では、より多くの引き出しや登録内容の変更には、その提示を求めることがあります。この用語を知っておくことは、日本語を学ぶ学生だけでなく、国内の金融に関わる外国人住民にも役立ちます。

通帳の起源と構成

言葉「通帳」は、二つの漢字から成り立っています。それぞれの漢字を一緒に分析すると、意味が明らかになります。通(つう)は「通る」または「循環する」という意味で、帳(ちょう)は「記録」や「帳簿」を指します。合わせて「通貨の記録帳」を文字通り表現しています。

この構成は、多くの日本語の用語がどのように構築されるかの明確な例です:個々の意味を持つ漢字が組み合わさることで新しい概念が形成されます。この論理を理解することは、通帳を記憶するだけでなく、通貨(つうか、"流通通貨")や帳面(ちょうめん、"ノート")など、同じ文字を共有する他の単語を覚えるのにも役立ちます。

通帳を正しく覚えて使うためのヒント

通帳を定着させる効果的な方法は、実際の状況に関連付けることです。日本の銀行で「つうちょうをお持ちですか?」(通帳を持っていますか?)と聞かれている自分を想像してみてください。このリアルなコンテキストは、単語だけでなく、その発音や使い方を記憶するのに役立ちます。もう一つのヒントは、日本の銀行通帳の画像を使ったフラッシュカードを作成することです。通帳は通常、青または赤の色をしています。

注意すべきは、通帳が標準的な用語である一方で、一部の銀行では銀行通帳(ぎんこうつうちょう)のようなバリエーションを使用していることです。また、通帳記入(つうちょうきにゅう)という表現も一般的で、ATMで通帳を更新する行為を指します。これらの詳細は、日本で金融を扱う人々にとって語彙を豊かにします。

語彙

関連する言葉で語彙を広げよう:

同義語と類似

- 口座残高帳 (Kōza zandaka-chō) - 口座残高の記録

- 預金通帳 (Yokin tsūchō) - 預金通帳

- 通帳簿 (Tsūchōbo) - お小遣い帳

- 預金簿 (Yokinbo) - 預金帳

- 通帳帳面 (Tsūchō chōmen) - 本のアカウント登録

- 預金帳面 (Yokin chōmen) - 預金の記録

関連語

書き方 (通帳) tsuuchou

以下は、という言葉を手書きで正しく書く手順を一つ一つ見ていきます。正しい漢字の書き方・書き順・画数; (通帳) tsuuchou:

Sentences (通帳) tsuuchou

以下のいくつかの例文を参照してください。

Watashi no tsūchō wa itsumo seiri sarete imasu

My notebook is always organized.

- 私 (watashi) - 人称代名詞

- の (no) - 所有を示す助詞、「私の」に相当します

- 通帳 (tsūchō) - 銀行通帳

- は (wa) - 文のトピックを示す助詞

- いつも (itsumo) - いつも

- 整理されています (seiri sarete imasu) - 整理整頓される

タイプの他の単語: 名詞

当社の辞書にある他の単語も見てください。それらも同様に: 名詞