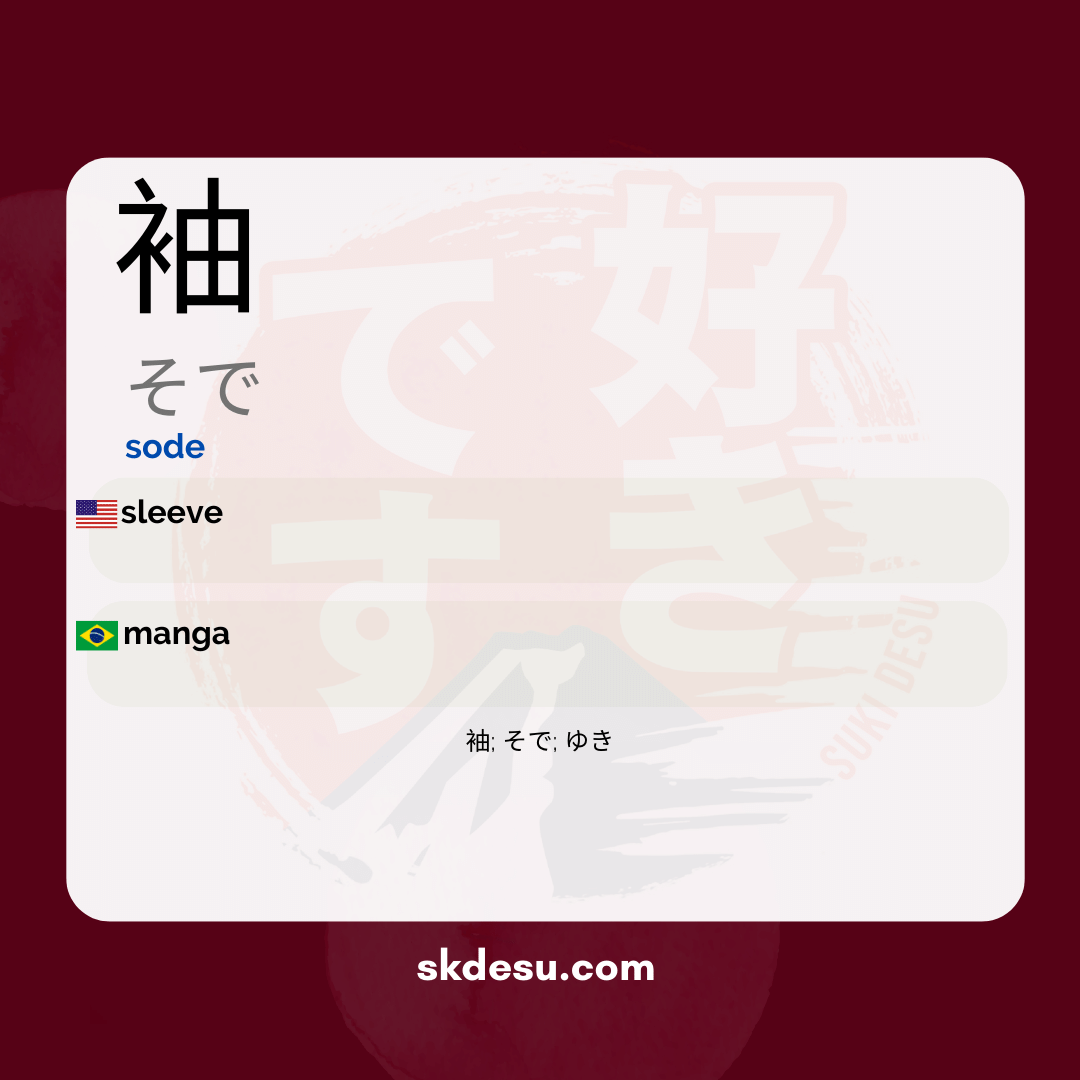

意味・辞書 : 袖 - sode

日本語の言葉 袖[そで] は、一見シンプルに見えるかもしれませんが、興味深い文化的および言語的なニュアンスを持っています。日本語を学んでいる方や言語に興味がある方にとって、このような用語を理解することは文字通りの翻訳を超えています。この記事では、袖の意味、起源、日常生活での使用について探り、記憶に役立つヒントや日本社会における文脈についても触れます。語彙を豊かにするためや言語の魅力的な詳細を発見するために、このガイドが役立つことでしょう。

あなたは、なぜ日本語のいくつかの単語が非常に特定の意味を持つのか疑問に思ったことがありますか?袖は、この問題を分析するのに最適な例です。日常の表現やことわざに使われており、日本人が世界をどのように見ているかを多く語っています。ここでは、漢字での書き方からフォーマルやインフォーマルな状況での役割まで、すべてを解明します。辞書を超えた言語の旅に備えてください!

袖[そで]の意味と使用法

袖[そで]の最も直接的な翻訳は「袖」で、腕を覆う服の部分を指します。しかし、その使用は衣服を超えています。詩的または文学的な文脈では、この言葉は保護や避難を象徴することがあり、包み込み、受け入れるものという考えを反映しています。この具体的と抽象的の二重性は、多くの日本語の用語に共通しており、言語が物理的なものと感情的なものをどのように混ぜ合わせているかを示しています。

日常生活では、袖は「袖をまくる」(まくる,作業の準備をする) のような文で使われます。また、「袖にする」(すれば無視する) のような表現でも使用され、単語がどのようにメタファー的な意味合いを持つかを示しています。日本語の学生にとって、これらの用法を観察することは、語彙だけでなく、その背後にある考え方を理解するのに役立ちます。

袖の起源と書き方

漢字袖は、衣服との関係を示す部首衤と、歴史的に発音に寄与した要素由から成り立っています。語源は、古代中国でこの文字が生まれたことを示唆しており、後に同じ意味を持って日本に適応されました。他の漢字が時代と共に意味を変えたのとは異なり、袖は衣服に関連する本質を保っています。

一つの興味深い点は、衣の部首が布に関連するいくつかの漢字(襦[じゅ]や袂[たもと]など)に現れるにもかかわらず、袖は現代の使用で最も頻繁に見られるものであるということです。その訓読み(そで)は最も一般的であり、音読み(シュウ)は技術的または文学的な用語で稀に現れます。この読みの分布は、日本文化に深い根を持つ言葉に特有のものです。

記憶するためのヒントと雑学

袖を簡単に思い出すために、部首の衤を「服」に、構成要素の由を「理由」に関連付けて考えてみましょう。袖は腕を守る「理由」があると想像してください。もう一つの技法は、袖が強調されたシャツの画像と共に漢字を示したフラッシュカードを作成することです。言語習得に関する研究では、視覚的な関連付けが語彙の保持を最大40%まで向上させることが示されています。

文化的に、袖は「袖振り合うも多生の縁」のようなことわざに強い存在感を持ち、人間関係のつながりを強調しています。祭りでは、伝統的な着物の長い袖(振袖)は青春と独身を象徴します。これらの詳細は、衣服の一部がいかに日本社会において意味を持つようになったかを示しています。

語彙

関連する言葉で語彙を広げよう:

同義語と類似

- 袖 (sode) - マング (腕を覆う衣服の一部)

- 雪 (yuki) - 雪

書き方 (袖) sode

以下は、という言葉を手書きで正しく書く手順を一つ一つ見ていきます。正しい漢字の書き方・書き順・画数; (袖) sode:

Sentences (袖) sode

以下のいくつかの例文を参照してください。

結果が見つかりませんでした。

タイプの他の単語: 名詞

当社の辞書にある他の単語も見てください。それらも同様に: 名詞