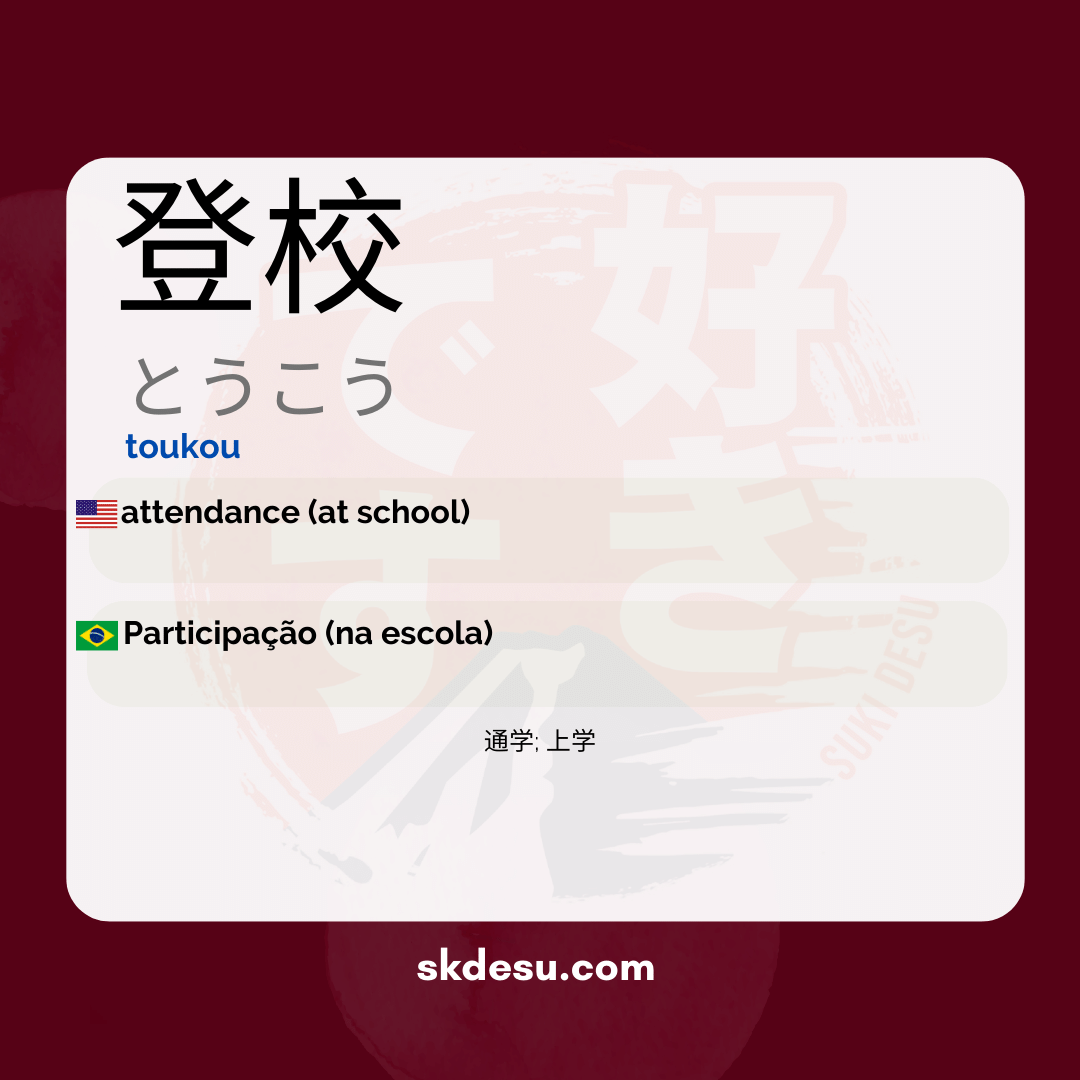

意味・辞書 : 登校 - toukou

日本語の言葉「登校[とうこう]」は、日本の学生や教師の日常生活で一般的に使われる用語ですが、その意味や使用は言語を学んでいる人にとって疑問を生むことがあります。この記事では、この言葉が何を表しているのか、その起源、学校の文脈での使い方、そして日本文化における使用に関するいくつかの興味深い事実を探ります。もしあなたが「学校に行く」という表現をより正式に日本人がどのように話すのか疑問に思っているなら、この文章があなたの疑問を解決してくれるでしょう。

登校の文字通りの意味を理解するだけでなく、この言葉が日本の学校生活や規律の側面をどのように反映しているかを考察することも興味深いです。この言葉は、基本教育だけでなく、大学でも使用されているのでしょうか?他の類似の表現とはどのように異なるのでしょうか?信頼できる情報源と実際の例に基づいて、これらの質問を含む回答をテキストの中で行っていきます。

登校[とうこう]の意味と使い方

登校[とうこう]は「学校に行く」や「学校に出席する」という意味を持ち、漢字の登(登る、上昇する)と校(学校)から成り立っています。学びや日常的な表現に使われる学学校に行くのようなよりカジュアルな言葉とは異なり、この言葉はより正式な響きを持ち、学校の通知や出席に関する議論など、制度的な文脈でよく使われます。

重要な点は、登校が学校に存在する身体的な行為だけでなく、出席する義務を果たすという概念も含まれることです。だからこそ、教育教材では登校拒否(学校に行くことを拒む)や登校時間(学校に入る時間)という表現がよく見られます。この言葉は主に義務教育と中等教育に関連しており、大学にはあまり使われません。

文化的および社会的コンテキスト

日本では、時間厳守と学校への出席が非常に重視されており、登校はその重要性を反映しています。多くの学校には朝の儀式があり、朝礼に参加するなど、時間通りに到着することは責任感の表れと見なされています。この言葉は、学校の規則や教育に関する公共キャンペーンでもよく見られます。

特に、不登校のような状況では、登校という言葉の重要性がより一層増します。なぜなら、その反対が国内で議論されている社会問題を表すからです。この対比は、一見シンプルな言葉が、日本における学業のプレッシャーや学生の福祉に関する重要な議論にどのように結びついているかを示しています。

記憶と正しい使い方のコツ

登校の意味を覚える効果的な方法は、漢字の登を「上る」(登山のように - 山を登る)に、校を「学校」に関連づけることです。「学校の階段を上る」という行為を想像することで、言葉の意味を固定することができます。この視覚的な関連付けは、通学(学校と家の往復)や出席(授業に出る)などの類似の用語と区別するのに役立ちます。

登校を正しく使うためには、正式な文脈や学校のルーチンについて話す際に使用することをお勧めします。日常会話では、日本人は一般的によりシンプルな表現を選びます。教育に関する文章を書いていたり、日本の教材を読んだりしている場合は、この言葉を頻繁に目にすることが多いでしょう。

語彙

関連する言葉で語彙を広げよう:

同義語と類似

- 通学 (つうがく) - 学校へ行く (通常、学校への道を指すために使用される)

- 上学 (じょうがく) - 学校に行く (よりフォーマルなコンテキストや学術的な文脈で使用されます)

関連語

書き方 (登校) toukou

以下は、という言葉を手書きで正しく書く手順を一つ一つ見ていきます。正しい漢字の書き方・書き順・画数; (登校) toukou:

Sentences (登校) toukou

以下のいくつかの例文を参照してください。

Watashitachi wa mainichi toukou shimasu

We go to school every day.

We go to school every day.

- 私たちは - 私たち

- 毎日 - 毎日

- 登校します - 学校に行こう。

タイプの他の単語: 名詞

当社の辞書にある他の単語も見てください。それらも同様に: 名詞