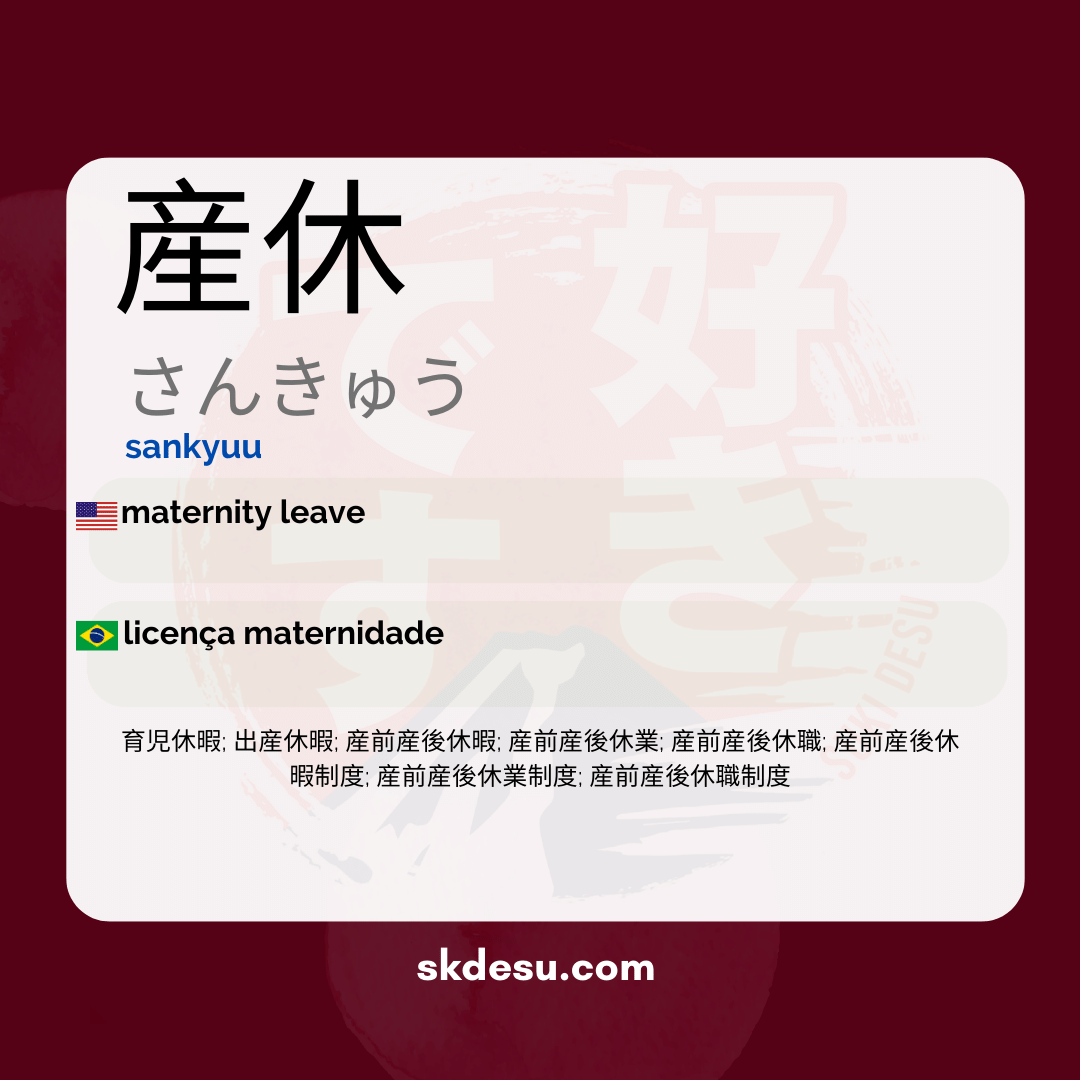

意味・辞書 : 産休 - sankyuu

日本語を勉強している方や日本文化に興味がある方は、きっと「産休 (さんきゅう)」という言葉に出会ったことがあるでしょう。この言葉は、特に日本における労働権利や社会制度を理解しようとする人々にとって、職場や家庭の文脈で非常に重要です。この記事では、その意味、起源、そして日本人の日常生活での使われ方について探っていきます。さらに、使用に関するいくつかの興味深い事実や、効率的に覚えるためのヒントもご紹介します。

産休(さんきゅう)とは、出産のために女性が仕事を休む期間を指します。この休暇は、育児や健康をサポートするために重要です。

単語「産休」は「産前産後休暇」(さんぜんさんごきゅうか)の略語で、「産休」を意味します。これは、出産前後に妊婦に与えられる仕事からの休暇の期間を指し、日本の労働法によって保証されています。この権利は、母親になりたい女性が仕事と育児を両立させるために重要です。

日本では、産休は通常、産前休暇と産後休暇の二つの部分に分けられます。産前休暇は出産予定日の六週間前から始めることができ、産後休暇は出産後通常八週間続きます。この期間は母親と赤ちゃんの健康状態によって変わることがあります。

言葉の起源と文化的使用

産休の起源は、日本における社会的および労働的な変化に直接関連しています。産業の発展と女性の労働市場への大量参入に伴い、妊婦を守る必要性が明らかになりました。言葉自体は、日本語において一般的な縮約であり、長い用語が日常的な使用を容易にするために頻繁に省略されます。

文化的に、産休は日本における母子の健康への重要性を反映しています。企業環境における性別平等に関する課題が残る中、日本では母親の権利としての産休は確立されています。最近、日本政府は父親にも育児休業を取得するよう奨励し、子どものケアのよりバランスの取れた分担を促進しています。

産休を正しく覚えて使う方法

産休を覚える効果的な方法は、漢字を分解することです。最初の文字、産は「誕生」や「生産」を意味し、2番目の文字、休は「休息」や「休暇」を表します。これらを合わせると、「誕生に伴う休息」という概念が形成されます。この構造を育児休暇の文脈に結びつけることで、用語の定着が容易になるかもしれません。

日常生活では、産休はカジュアルな会話やビジネスシーンの両方で使われます。例えば、同僚が「来月から産休に入ります」と言う場合、これは「来月から産休を取ります」という意味です。この言葉を正しく使うことは、日本で生活したり働いたりする人にとって役立ちます。

語彙

関連する言葉で語彙を広げよう:

同義語と類似

- 育児休暇 (Ikujikyūka) - 出生後の子供の世話をするための育児休暇。

- 出産休暇 (Shussankyūka) - 出産期間の女性の休暇。

- 産前産後休暇 (Sanzen Sango Kyūka) - 出産前および出産後の期間を含む休暇。

- 産前産後休業 (Sanzen Sango Kyūgyō) - 出産前後の労働活動の休止期間。

- 産前産後休職 (Sanzen Sango Kyūshoku) - 出産前後の仕事の中断、通常は復職の保証があります。

- 産前産後休暇制度 (Sanzen Sango Kyūka Seido) - 出産前後の法律における休暇制度。

- 産前産後休業制度 (Sanzen Sango Kyūgyō Seido) - 出産前後の労働不活動管理システム。

- 産前産後休職制度 (Sanzen Sango Kyūshoku Seido) - 出産前後の労働中断システムと法的保証。

関連語

書き方 (産休) sankyuu

以下は、という言葉を手書きで正しく書く手順を一つ一つ見ていきます。正しい漢字の書き方・書き順・画数; (産休) sankyuu:

Sentences (産休) sankyuu

以下のいくつかの例文を参照してください。

Watashi wa sankyu wo torimasu

I'm going to take maternity leave.

I take maternity leave.

- 私 (watashi) - 人称代名詞

- は (wa) - 文の主題を示すトピックの助詞

- 産休 (sankyuu) - 母性休暇を意味する名詞

- を (wo) - 文の直接目的語を示す助詞

- 取ります (torimasu) - 「取る」という動詞は、「取る」または「免許を取る」という意味です。

タイプの他の単語: 名詞

当社の辞書にある他の単語も見てください。それらも同様に: 名詞