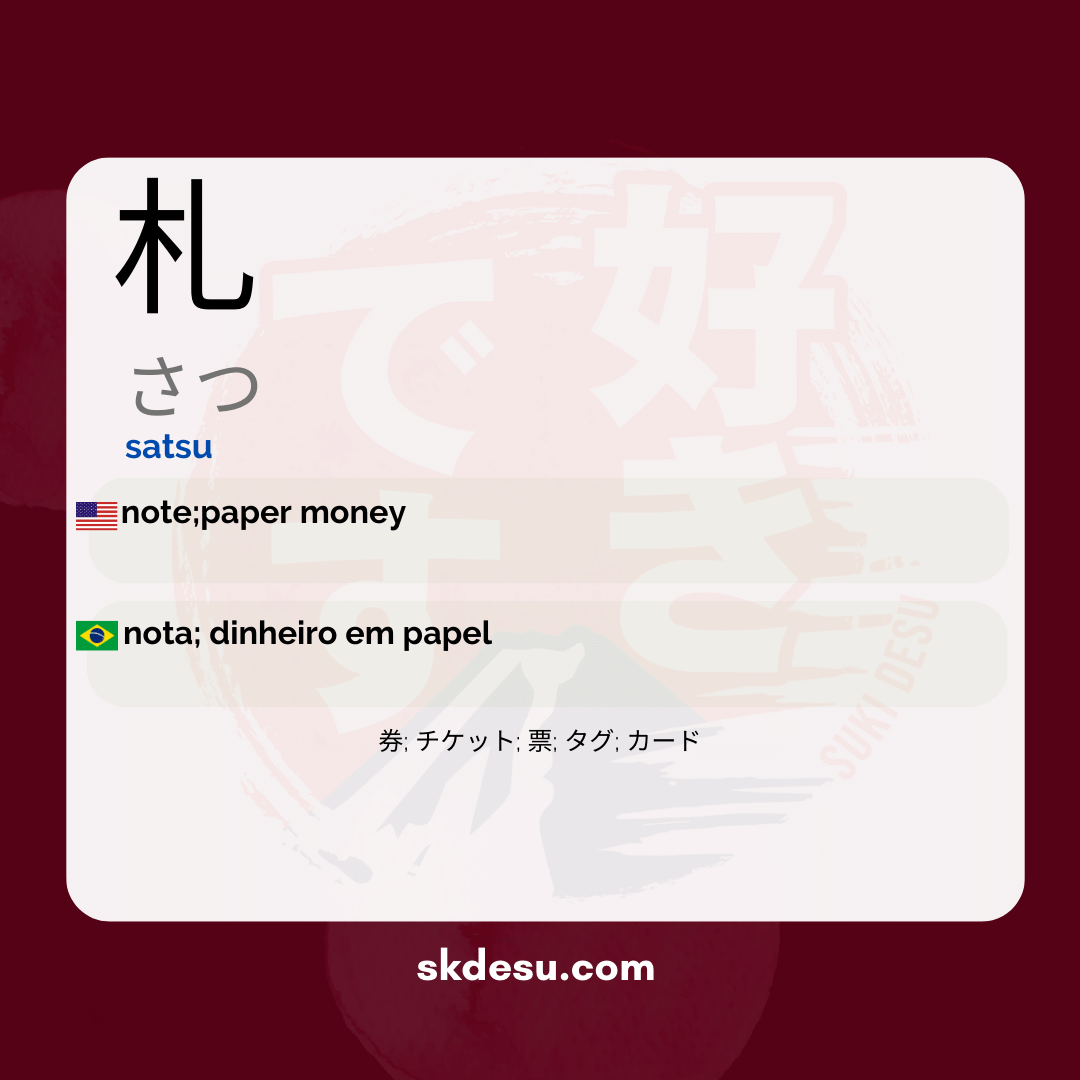

意味・辞書 : 札 - satsu

日本語の言葉「札[さつ]」は、一見シンプルに見えるかもしれませんが、日本の日常生活において興味深い意味と使い方を持っています。この記事では、その意味、起源、そしてさまざまな文脈での使い方を探っていきます。実用的な状況から文化的な表現まで、幅広く取り上げます。日本語を勉強している方や、言語に興味がある方にとって、さつを理解することは思っている以上に役立つかもしれません。

金融取引で一般的な用語である札は、表現や日本の日常生活の要素にも現れます。その詳細を解明し、漢字を記憶するためのヒントや類似の言葉との区別方法を見ていきましょう。この小さな言葉が日本語においてなぜこれほど印象的な存在なのかを知るために、読み続けてください。

札の意味と使用法[さつ]

札(さつ)は「紙幣」や「お札」として一般的に訳され、主に紙のお金を指します。日本では「千円札」(せんえんさつ)というフレーズをよく耳にしますが、これは「千円の紙幣」を意味します。しかし、その使用は金融の文脈に限られません。この言葉は、状況に応じてプレート、ラベル、あるいは小さなカードを示すこともできます。

寺院や神社では、例えば、御札(おふだ)を見つけることができます。これは、精神的な保護として販売される紙のアミュレットです。一方、商業施設では、札は看板や通知を指す場合があります。この多様性により、この言葉は様々な場面で現れ、常に物理的なサポートに書かれたまたは印刷された何かの概念を持っています。

漢字「札」の起源と書き方

漢字「札」は、部首の「木」(木の意味)と、歴史的に曲がったものや二次的なものを表す部品「乙」で構成されています。これは、刻印用の木の板との元々の関連を反映しています。時が経つにつれ、その意味は「マーク」やお金、タグなど、他の種類の「表示」を含むように広がりました。

この漢字を記憶するためのヒントは、木(木)が昔の標識を作るための一般的な素材だったことを思い出すことです。今でも、日本の伝統的な場所では、特に寺院や古い店舗で、木製の札(ふだ)を見ることができます。この歴史的なつながりは、書き方だけでなく、用語の進化を記憶するのにも役立ちます。

日本の文化と日常生活

日本では、札は文化的に重要な役割を果たしています。特に祭りや宗教的な場所でそうです。以前に言及した御札(おふだ)は、典型的な例です。これらは神聖な物と見なされ、多くの人々が家や車に保管して幸運や護りのシンボルとして持っています。この伝統は、言葉が日常生活の慣習に根ざしていることを示しています。

さらに、札は札付き(さつき)という表現にも登場し、これは「悪名高い」または「印がついた」何かや誰かを指し、しばしば否定的な意味合いを持っています。この比喩的な使い方は、札が単なる物理的なオブジェクトではなく、日本のコミュニケーションや思考に浸透した概念でもあるという考えを強化しています。

語彙

関連する言葉で語彙を広げよう:

同義語と類似

- 券 (ken) - サービスや製品に対する権利を示す文書、たとえばチケットや入場券など。

- チケット (chiketto) - 入場券は通常、コンサートや旅行などのイベントに使われます。

- 票 (hyou) - 投票または選挙で使用される券は、券や領収書を指すこともあります。

- タグ (tagu) - 商品やカテゴリに関する情報を示すラベルやタグで、店舗やイベントで使用されます。

- カード (kaado) - クレジットカード、チケット、または切符などのような、識別または文書の形態。

書き方 (札) satsu

以下は、という言葉を手書きで正しく書く手順を一つ一つ見ていきます。正しい漢字の書き方・書き順・画数; (札) satsu:

Sentences (札) satsu

以下のいくつかの例文を参照してください。

Fudasoku wo motteimasu

I have a wad of bills.

I have a wad.

- 札束 - 日本語で「札束」を意味します。

- を - 文の直接目的語を示す助詞。

- 持っています - 動詞「もつ」の現在形活用で、「持つ」「持つ」という意味になります。

タイプの他の単語: 名詞

当社の辞書にある他の単語も見てください。それらも同様に: 名詞