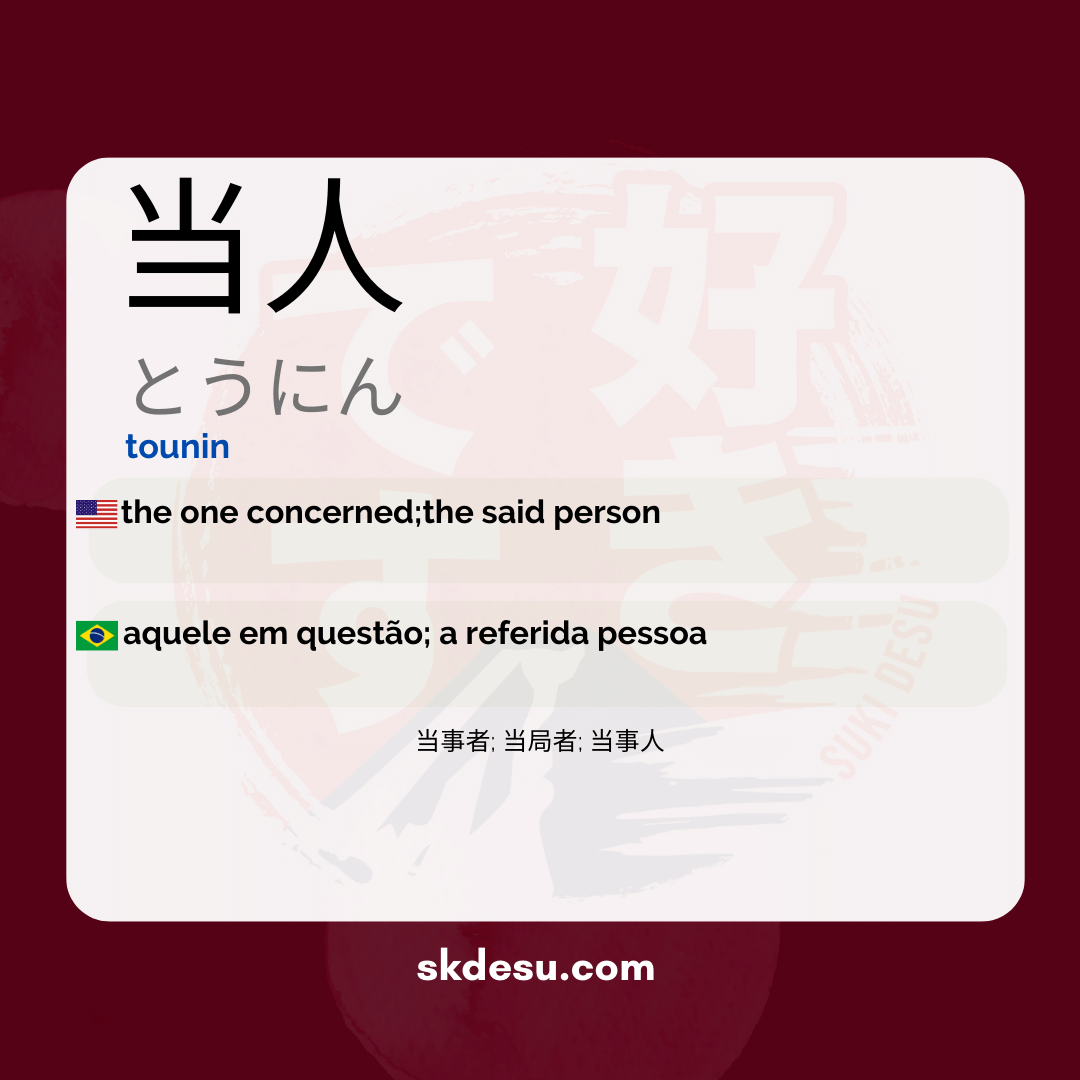

意味・辞書 : 当人 - tounin

日本語の言葉「当人[とうにん]」は一見シンプルに見えるかもしれませんが、言語を学ぶ人にとって興味深いニュアンスを持っています。この記事では、その意味、日常での使い方、そして正式なコミュニケーションとカジュアルなコミュニケーションにおけるその役割を探ります。この用語を正しく使う方法や、その文化的な重みについて考えたことがあるなら、読み進めてみてください。

当人の翻訳と構造について説明するだけでなく、日常生活での使い方も紹介します。他の言葉と異なり、当人は特定の文脈があり、理解する価値があります。あなたの好きな日本語辞典、Suki Nihongoが、この用語について知っておくべきすべてをここに集めました。

当人の意味と使い方

当人は「当該の人」または「本人」と直訳されます。これは、状況に直接関与している誰かを指すために使用され、しばしば正式または法的な文脈で使用されます。たとえば、文書や真剣な会話では、「当人の同意が必要です」のようなフレーズが見られます。

この用語は、「本人 (honnin)」のような代替案よりもより客観的なトーンを持っています。「本人」は日常的な状況で使われることがありますが、「当人」は公式な場面や個人の責任を強調したい場合により頻繁に使われます。この微妙な違いは、日本語を話す際に自然に聞こえたい人にとって重要です。

漢字の起源と書き方

当人の構成は、二つの漢字から成り立っています:当 (とう)、これは「適切な」や「対応する」という意味を持ち、人 (にん/じん)、これは「人」を意味します。二つ合わせると、「適切な人」や「状況に応じた人」という考えを生み出します。この論理的な構造は、言語の学習者が用語を記憶するのに役立ちます。

興味深いことに、漢字「当」は、適合や対応のニュアンスを持つさまざまな日本語の言葉に現れます。例えば、「当然」(とうぜん - obvious)や「当時」(とうじ - that time)などです。これらのパターンを認識することは、関連する語彙の学習を簡単にするかもしれません。「とうにん」という読み方が最も一般的ですが、漢字「当」は文脈によって他の発音も持ちます。

文化的文脈と使用頻度

日本では、当人は比較的フォーマルな使用と見なされており、公式な文書、契約、または法的な議論でより頻繁に使われます。日常生活での使用は少なく、状況に応じてより口語的な用語に置き換えられます。これは、日本の文化が社会的な文脈に言語を適応させることを反映しています。

日本のドラマやニュースでは、個人の責任や意思決定に関する話題を議論するときに「当人」という言葉を耳にすることがあります。たとえば、法律問題を報道する際に、ジャーナリストは「当人は事実を否定しています」と言うことがあります(問題の人物が事実を否定している)。この使い方は、行動や発言がその状況の中心となる個人から直接出ているという概念を強調しています。

語彙

関連する言葉で語彙を広げよう:

同義語と類似

- 当事者 (とうじしゃ) - 問題や争いに関与する側。

- 当局者 (とうきょくしゃ) - 特定の事柄において公式な役割を持つ権限または職員。

- 当事人 (とうじじん) - 法的または契約上の状況に直接関与している個人。

関連語

書き方 (当人) tounin

以下は、という言葉を手書きで正しく書く手順を一つ一つ見ていきます。正しい漢字の書き方・書き順・画数; (当人) tounin:

Sentences (当人) tounin

以下のいくつかの例文を参照してください。

結果が見つかりませんでした。

タイプの他の単語: 名詞

当社の辞書にある他の単語も見てください。それらも同様に: 名詞