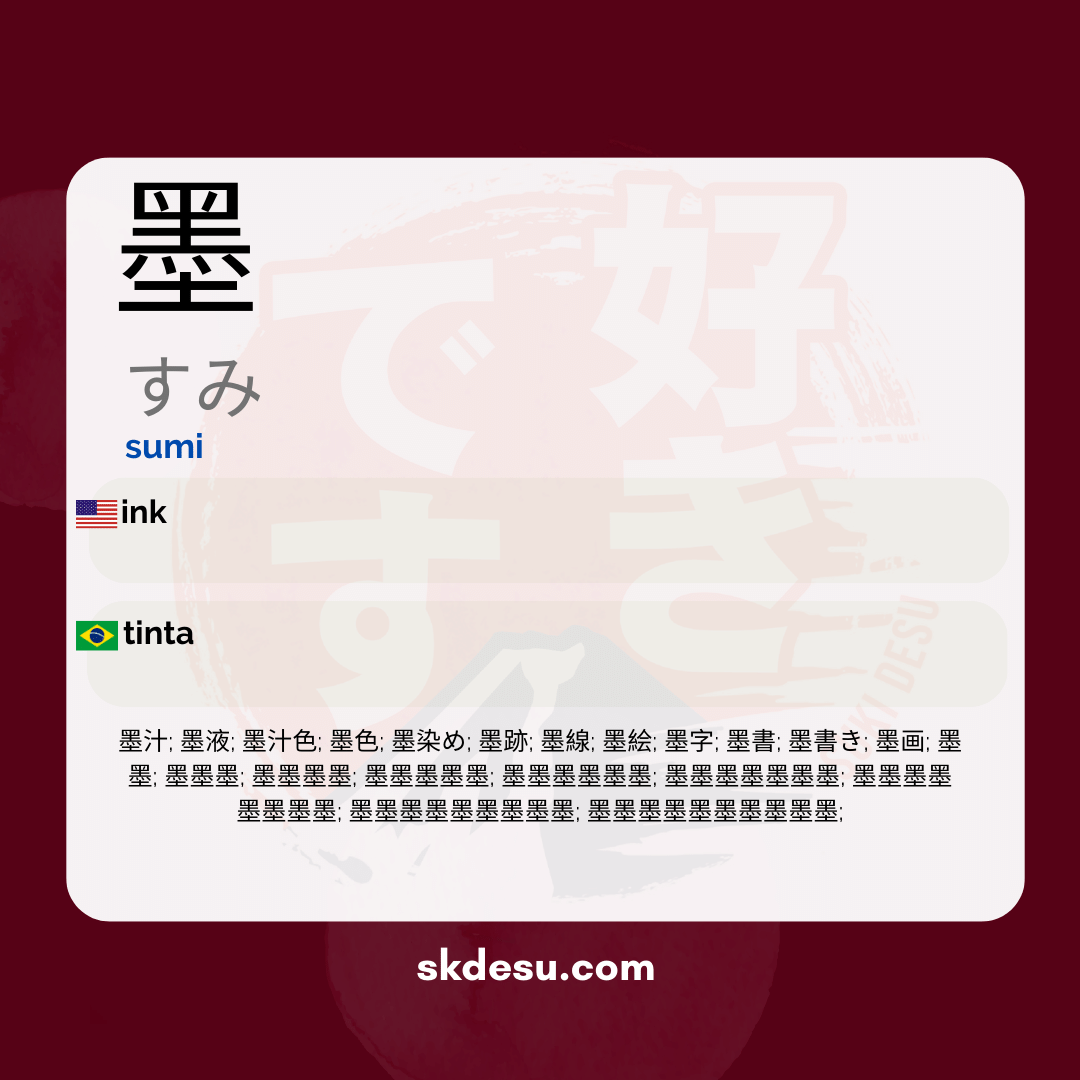

意味・辞書 : 墨 - sumi

日本語の言葉「墨[すみ]」は、一見シンプルに見えるかもしれませんが、深い意味と興味深い文化的な使い方を秘めています。もしあなたが日本語を学んでいるか、言語に興味があるなら、この言葉を理解することは単なる翻訳を超えたものです。この記事では、その意味、起源、日常生活での使い方、そして効率的に記憶するためのヒントを探ります。

墨(すみ)は、伝統的な芸術から日常の表現まで、さまざまな文脈で登場する用語です。この言葉が何を表し、どのように正しく使うかについて疑問に思ったことがあるなら、ぜひ読み続けてそのすべてを発見してください。ここ、スキ日本語では、本当に日本語をマスターしたい方に正確で有用な情報を提供することを目指しています。

墨[すみ]の意味と起源

墨[すみ]は日本語で「墨汁」を意味し、書道や墨絵に欠かせない材料です。その起源は古代中国にさかのぼり、墨はすすと動物の糊から作られていました。この技術は奈良時代(710-794)に日本に取り入れられました。言葉自体は漢字の墨で書かれ、「土」(土)と「黒」(黒)の部首を組み合わせており、その暗い土のような性質を反映しています。

文字通りの意味に加えて、墨(すみ)は永続的または消えないものを象徴することもあります。なぜなら、墨汁はその耐久性で知られているからです。この連想は、「墨に染まる(すみにそまる)」のような表現に現れます。この表現は、何かに深く影響を受けることを意味し、まるで墨が魂に染み込むかのようです。

文化的および日常的な使用

日本では、墨は芸術の世界だけに制限されません。これは、書道(shodō)などの儀式に欠かせない要素であり、墨の質が最終的な結果に直接影響します。アーティストたちは、工業用のインクでは再現が難しい色合いや質感を持つ手作りの墨を重視します。今日でも、多くの達人は特別な石(硯、suzuri)で墨棒を粉砕して自分の墨を作ることにこだわっています。

芸術の外では、この言葉は予想外の文脈で現れます。例えば、墨付き(すみつき)は、正式な文書にインクで押された印を指し、真実性を示します。一部の地域では、墨も比喩的に非常に暗いものを表すために使われ、墨のように黒い(すみのようにくろい)、つまり「墨のように黒い」と言います。

墨[すみ]を覚えるためのヒント

この言葉を覚える効果的な方法は、具体的なイメージに関連付けることです。漢字の墨を、紙の上に流れ落ちる暗いインクの視覚的な表現として考えてみてください。もう一つのヒントは、すみを「smudge」(英語で「シミ」)という言葉の音に結びつけることです。両方とも暗い印を含んでいます。墨で書く(すみでかく、"墨で書く")のようなフレーズを繰り返すことも、語彙を定着させるのに役立ちます。

もしあなたが書道を練習しているか、日本の芸術に興味があるなら、実際の文脈で墨を使ってみてください。素材との実践的な接触は、記憶の助けになるだけでなく、文化的理解を深めることにも繋がります。フラッシュカードのアプリのような間隔を置いた復習が、長期的な学習を確固たるものにするために役立つことを忘れないでください。

語彙

関連する言葉で語彙を広げよう:

同義語と類似

- 墨汁 (Bokujū) - 書道や絵画に使用される墨の種類。

- 墨液 (Bokueki) - 炭素系のインクの別の呼称、特に液体の形態に焦点を当てて。

- 墨汁色 (Bokujūiro) - 墨汁に由来する黒いインクの色。

- 墨色 (Sumi no iro) - 黒、特に炭の墨から得られる色。

- 墨染め (Sumizome) - 炭の染料で布を染める技法。

- 墨跡 (Bokuseki) - 炭のインクによる跡、しばしば書道の線を指します。

- 墨線 (Bokusen) - 炭墨で描かれた線は、通常、絵画や書道に使用されます。

- 墨絵 (Sumi-e) - 日本のスタイルで描かれた、微妙さで知られる炭のインクを使った絵画。

- 墨字 (Bokuji) - 木炭のインクで書かれた文字や文字。

- 墨書 (Bokushō) - 炭墨で書かれ、しばしば伝統的な文書に関連付けられます。

- 墨書き (Bokugaki) - 木炭インクを使って書く活動または技術。

- 墨画 (Sumi-e) - 黒インクで描かれた漫画や絵画で、文脈によっては墨絵の同義語となることがあります。

書き方 (墨) sumi

以下は、という言葉を手書きで正しく書く手順を一つ一つ見ていきます。正しい漢字の書き方・書き順・画数; (墨) sumi:

Sentences (墨) sumi

以下のいくつかの例文を参照してください。

結果が見つかりませんでした。

タイプの他の単語: 名詞

当社の辞書にある他の単語も見てください。それらも同様に: 名詞