意味・辞書 : 貨幣 - kahei

日本語の言葉 貨幣[かへい] は、言語だけでなく日本の経済や文化の側面を理解したい人にとって重要な用語です。この記事では、その意味、起源、日常生活での使い方、そして記憶に役立つ面白い事柄を探ります。日本語を勉強している方や、テーマに興味がある方にとって、このガイドは疑問を直接的かつ実践的に解消するでしょう。

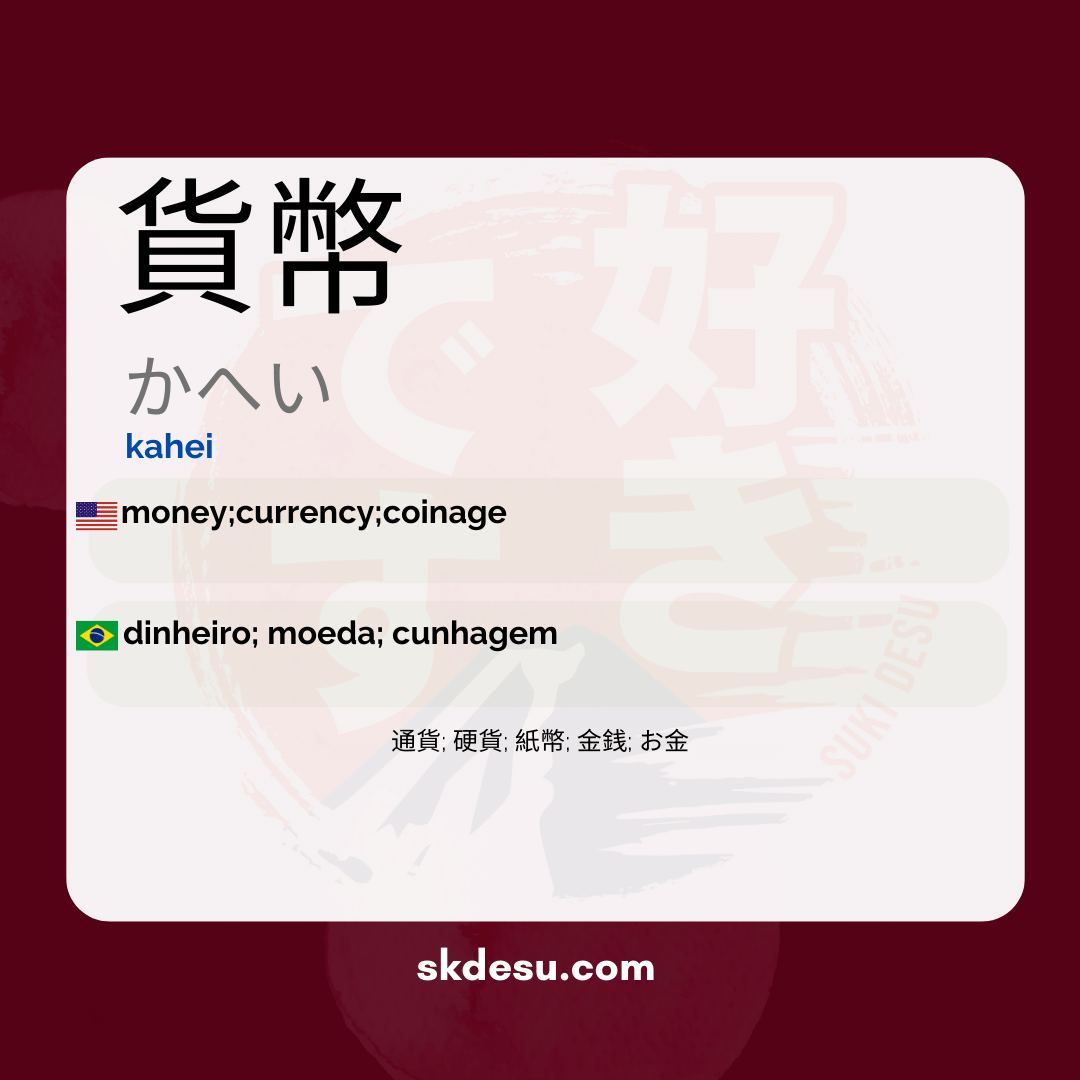

貨幣(かへい)の意味と翻訳

貨幣[かへい]は、日本語で「通貨」や「お金」を意味する言葉で、公式な交換手段を指します。お金[おかね]のような言葉はより口語的な使い方をされますが、貨幣はより正式かつ技術的なニュアンスを持ち、経済や歴史的な文脈でよく使われます。

日本では、この言葉は物理的な通貨とより広い通貨システムの両方を説明するために使用されます。もし博物館を訪れたり、日本の経済について読んだりしたことがあれば、おそらくこの言葉に出会ったでしょう。ポルトガル語への最も正確な翻訳は、文脈に応じて「流通貨幣」または「流通しているお金」となります。

言葉の起源と歴史

貨幣[かへい]の語源は、"商品"や"財"を意味する漢字の貨と、"供え物"や"貨幣"に関連する幣に遡ります。これらの文字を組み合わせることで、商取引において必要不可欠な、交換可能な価値の概念を反映した用語が形成されます。この組み合わせは日本語だけに限らず、古典中国語にも根ざしており、貨幣制度を指すために使用されていました。

日本では、言葉は江戸時代(1603-1868)の間に力を持ち始め、貨幣制度が標準化されました。それ以前は、異なる地域でさまざまな物々交換が行われていましたが、政治的な統一が唯一の通貨の必要性をもたらし、日常語彙において「貨幣」という用語が定着しました。

貨幣[かへい]を暗記する方法

この単語を定着させる効果的な方法は、漢字をメンタルイメージに関連付けることです。例えば、貨は「動いている商品」として覚えることができ(部首の化は変化を示唆しています)、一方で、幣は儀式的な供物のような貴重なものを表します。この二つを組み合わせることで、「価値に変えられたもの」というアイデアが得られます。

もう一つのヒントは、実際の文脈で単語を使うことです。経済や歴史を勉強しているなら、「日本では江戸時代に貨幣制度が整えられた」のように、文に組み込んでみてください。この発音 [かへい] を声に出して繰り返すことも、記憶に定着するのに役立ちます。

文化の使い方と curiosidades

日本では、貨幣は単なる専門用語ではなく、表現やポップカルチャーにも登場します。たとえば、博物館では、初期の銅貨から現代の貨幣までを展示する貨幣の歴史に関する展示を見ることが一般的です。また、日本銀行は、公式文書にこの用語を含む紙幣や硬貨を発行しています。

あまり知られていない興味深い事実は、明治時代に日本政府が国際商取引を円滑にするために英語の刻印が施されたコインを鋳造したことです。これらのコインは、貿易貨幣[ぼうえきかへい]と呼ばれ、現在ではコレクターにとって貴重なアイテムとなっています。

語彙

関連する言葉で語彙を広げよう:

同義語と類似

- 通貨 (Tsuuka) - 特定の国で使用されている通貨または通貨制度。

- 硬貨 (Kouka) - 日常の取引に使用される、通常は金属製の実物の貨幣。

- 紙幣 (Shihei) - 紙幣は通常、コインよりも高い価値を表します。

- 金銭 (Kinsen) - お金や貨幣に一般的に言及する形。

- お金 (Okane) - お金を指す一般的な口語の用語で、硬貨と紙幣の両方が含まれます。

書き方 (貨幣) kahei

以下は、という言葉を手書きで正しく書く手順を一つ一つ見ていきます。正しい漢字の書き方・書き順・画数; (貨幣) kahei:

Sentences (貨幣) kahei

以下のいくつかの例文を参照してください。

Kahen ga hitsuyou desu

I need money.

I need money.

- 貨幣 - "貨幣"

- が - 文の主語を示す日本語の文法助詞。

- 必要 - 「必要」(ひつよう)

- です - 「です」や「だ」といった表現が、丁寧に「エ」または「在」の意味で使われます。

タイプの他の単語: 名詞

当社の辞書にある他の単語も見てください。それらも同様に: 名詞