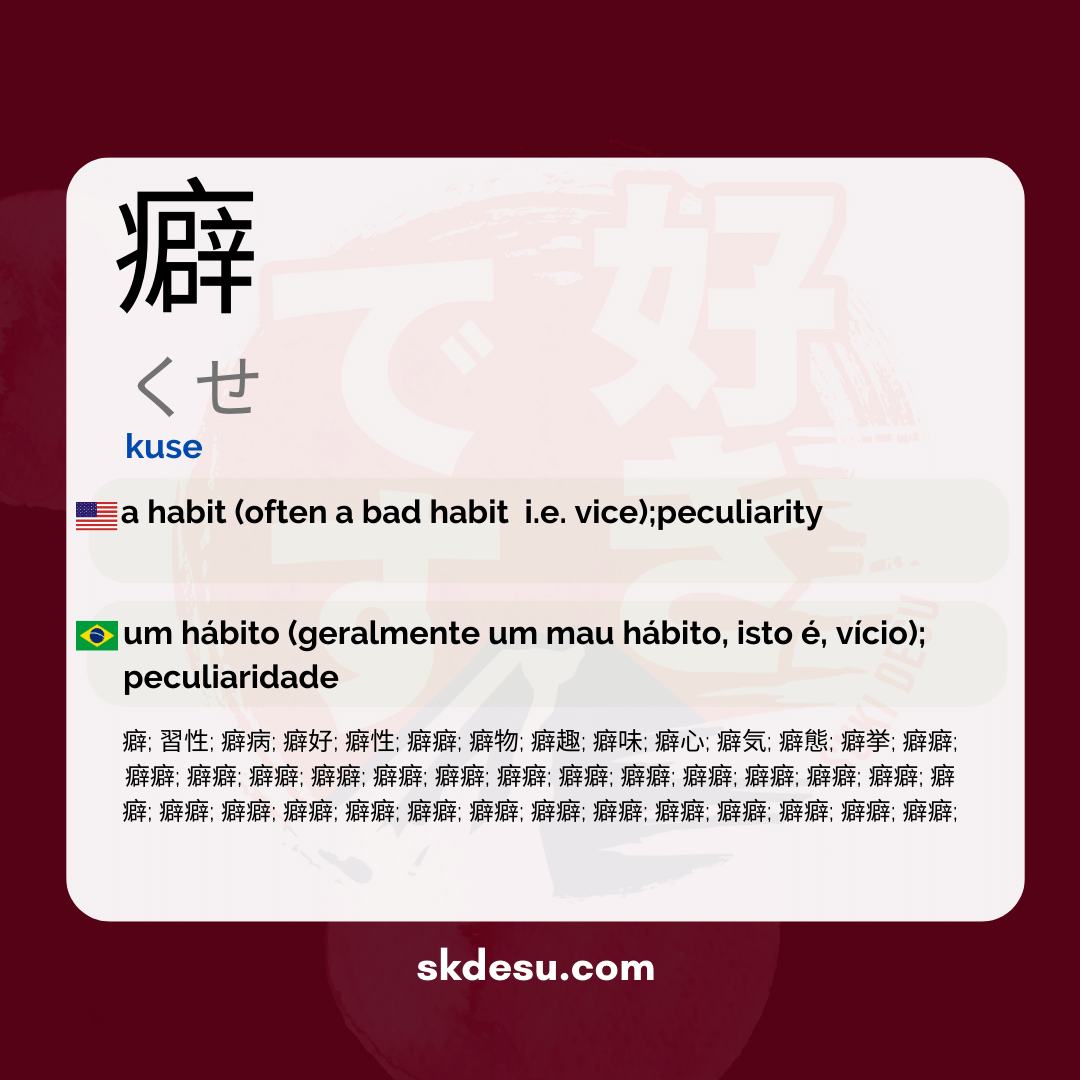

意味・辞書 : 癖 - kuse

日本語の言葉「癖[くせ]」は、日常生活や日本のメディアで頻繁に見られる魅力的な用語です。アニメやドラマを見たことがあるなら、日常の習慣から個性的な特徴まで、さまざまな文脈で耳にしたことでしょう。この記事では、その意味、起源、そして日本語での使い方を探り、効率的に記憶するためのヒントをご紹介します。

なぜ日本人がこの言葉を多く使うのか理解したいですか?また、類似の用語との違いをどうやって区別するのか?ここ「Suki Nihongo」は、日本語のオンライン辞書で、癖[くせ]について明確で実用的にすべてを解明します。辞書を超えた文化的なニュアンスや使い方を発見する準備をしてください!

癖[くせ]の意味と使い方

その本質において、癖[くせ]は「習慣」、「特徴的なやり方」、あるいは「癖」とさえ意味します。しかし、その意味は文脈によって異なる場合があります。例えば、爪を噛むような身体的な習慣や、常に遅刻するような行動の傾向を指すことがあります。この言葉はニュートラルな意味合いを持ちますが、しばしば少しイライラさせるか、特異なものを描写するために使われます。

興味深い点は、癖[くせ]が人に限定されないことです。物にも癖があり、例えば、いつも引っかかるドアや特定の角度でしか機能しないペンなどがあります。この使用の柔軟性により、日本語の日常会話では非常に汎用性のある言葉となります。自然に話したい場合は、ネイティブが実際の状況でどのように使っているかを観察することが良い戦略です。

漢字癖の起源と書き方

漢字の癖は、二つの意味のある要素から成り立っています。部首の疒(やまいだれ)は「病気」や「状態」を示し、一方で辟(異なる文脈では「へき」と読む)は「傾向」や「性質」の意味を加えます。これらが組み合わさることで、繰り返される行動や状態、ほぼ「習慣病」のようなアイデアが形成されます。この語源は、特定の使用においてこの言葉がわずかな否定的なニュアンスを持つ理由を理解するのに役立ちます。

特に、癖は学生が初めに難しいと感じる漢字の一つです。書き方や読み方の両方に関してです。覚えるための効果的なヒントの一つは、病気の部首(疒)を、「いくつかの習慣は治すのが難しい」というアイデアと結びつけることです。このメンタルなつながりは、記憶の長期保持を助けると、記憶術に基づく学習法が示しています。

日本における文化的な使用と頻度

日本では、他人の癖について認識し言及することは一般的であり、特にカジュアルな文脈でよく見られます。例えば、職場では同僚同士がお互いの仕草を優しくからかうことがあります。しかし、上司の癖を指摘することは失礼と見なされることがあり、これは地位や社会的調和に対する日本の文化的な感受性を反映しています。

その言葉は、テレビ番組やマンガ、日常会話の中で定期的に登場します。その人気は、かわいい特徴から本当に問題のある行動までを表現できる能力に起因しています。日本語を学ぶ学生にとって、癖[くせ]をマスターすることは、文化的なニュアンスを理解し、より自然に表現するための重要なステップです。

語彙

関連する言葉で語彙を広げよう:

同義語と類似

- 癖 (kuse) - マニア、習慣

- 習性 (shūsei) - 習慣的な行動、自然な傾向

- 癖病 (kusebyō) - 習慣病、依存症

- 癖好 (kusegō) - 特異な傾向または嗜好

- 癖性 (kusesē) - 習慣や傾向を持つことの質

- 癖癖 (kusebiki) - 繰り返し癖を表現したい

- 癖物 (kusemono) - 習慣や癖に関連する物

- 癖趣 (kuseomomuki) - 特異な興味、特別な好み

- 癖味 (kuseami) - 習慣に関連付けられた特有の味や風味

- 癖心 (kusegokoro) - 心か習慣に傾いた思考

- 癖気 (kuseki) - 習慣を示すアールまたはオーラ

- 癖態 (kusetai) - 習慣的な姿勢または態度

- 癖挙癖癖 (kuseru) - 癖や習慣の反復的な行動

書き方 (癖) kuse

以下は、という言葉を手書きで正しく書く手順を一つ一つ見ていきます。正しい漢字の書き方・書き順・画数; (癖) kuse:

Sentences (癖) kuse

以下のいくつかの例文を参照してください。

結果が見つかりませんでした。

タイプの他の単語: 名詞

当社の辞書にある他の単語も見てください。それらも同様に: 名詞