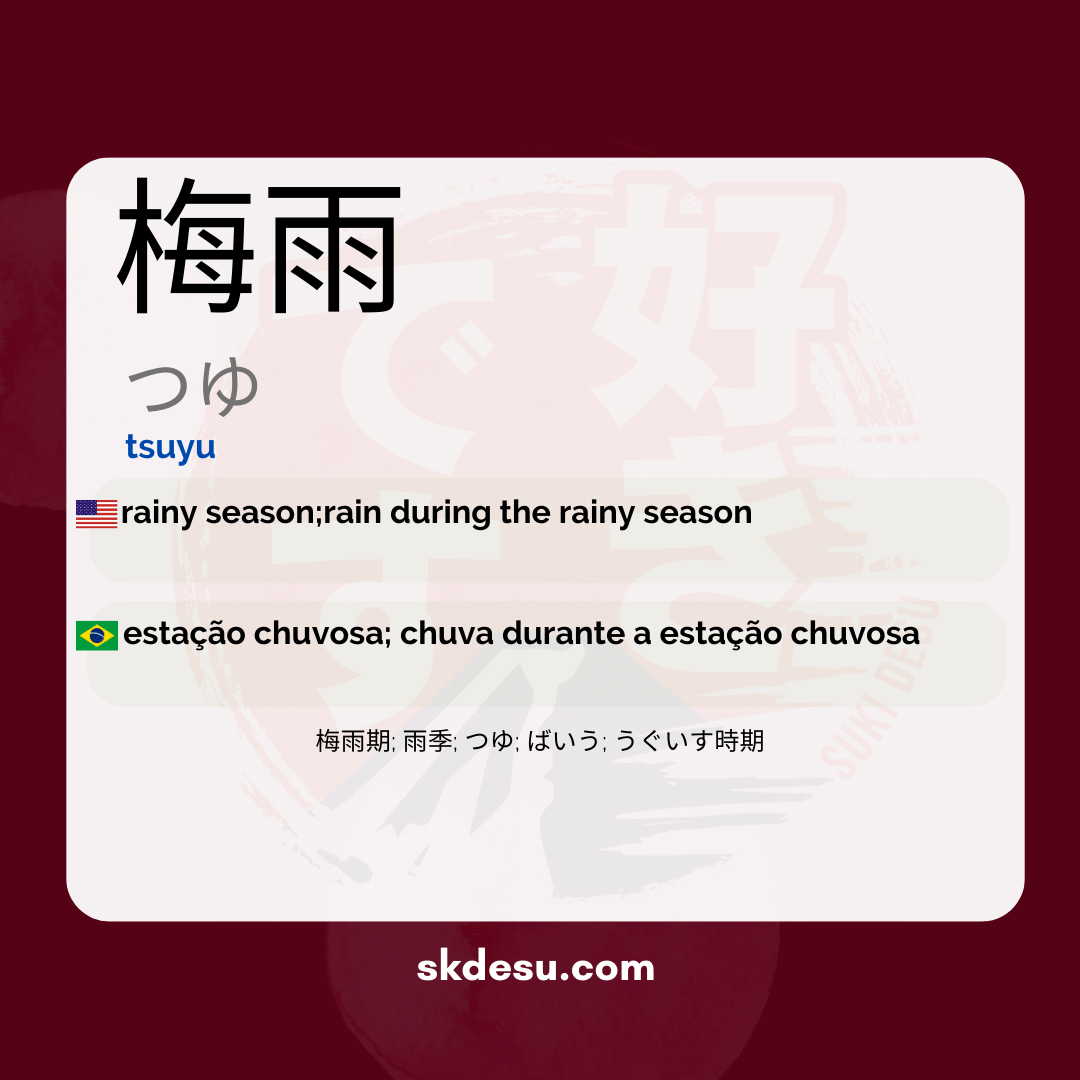

意味・辞書 : 梅雨 - tsuyu

日本語の言葉 梅雨[つゆ] は、深い意味と文化的なつながりを持つ魅力的な用語です。もしあなたが日本語を学んでいるか、ただ言語に興味があるなら、この言葉が何を表しているのか理解することは、日本についてのより豊かな視点を開くことができます。この記事では、その意味、起源、そして日本の日常生活での使われ方、さらに辞書を超えた興味深い事実を探ります。

Suki Nihongoでは、自然現象を説明するだけでなく、日本の生活や文化の側面を反映するような言葉について、明確で詳細な説明を常に提供しています。梅雨という言葉について、なぜ日本人が雨の季節に特定の言葉を持っているのか、またそれが漢字でどのように書かれるのかについて疑問に思ったことがあるなら、ぜひ読み続けてください!

梅雨(つゆ)の意味と起源

言葉「梅雨」は、日本で春の終わりから夏の初めにかけて、通常6月から7月にかけて起こる雨の季節を指します。漢字の意味は「梅」(うめ)と「雨」(あめ)であり、「梅の雨」と解釈できます。これはこの時期に日本の梅が熟し始め、雨が頻繁に降ることに由来しています。

この用語の起源は古く、中国で類似の概念が雨季を説明するために使われていました。日本では、平安時代(794-1185)の間にこの言葉が普及し、それ以来、気候に関連する語彙の重要な部分になっています。最も一般的な読み方はつゆですが、正式な文脈や科学的な文脈では、「ばいう」と読むこともできる点は注目に値します。

文化的および日常的な使用

日本では、梅雨は単なる気象現象ではなく、農業から人々の気分にまで影響を与える期間でもあります。この時期、多くの日本人は曇りの日、高い湿度、カビを避けるために衣服や食品をより注意深く管理する必要性を感じます。一方で、この季節を楽しむ人々もおり、さわやかな空気をもたらし、夏のために土を整える準備をしています。

文化的に、梅雨はさまざまな表現や日本文学に現れます。例えば、「梅雨寒」(つゆざむ)というフレーズは、この期間に時々発生する異常な寒さを表しています。さらに、アニメやドラマはしばしばこの季節を物悲しいまたは懐かしい背景として描き、より内省的な感情とのつながりを強調しています。

記憶するためのヒントと雑学

梅雨の意味を思い出すための効果的な方法は、漢字をその自然の文脈に関連付けることです。「梅」(ume)と「雨」(ame)を一緒に考え、果物が熟すのを助ける雨のイメージを形成します。もう一つのヒントは、日本の天気に関するニュースや日常会話での使われ方を観察することで、実際的にその意味を定着させることです。

興味深いことに、梅雨は東アジア特有の現象ですが、その強度や期間は年によって大きく異なることがあります。沖縄のような日本の一部地域では、雨季が早く始まる一方、北海道ではほとんど存在しません。これらの変動は、日本の気候の多様性を示し、異なる文脈での言葉の使われ方に直接影響を与えています。

語彙

関連する言葉で語彙を広げよう:

同義語と類似

- 梅雨期 (Baiu) - 雨季の期間

- 雨季 (Uki) - 雨季は一般的に、その特徴を持つ地域を指すことがあります。

- つゆ (Tsuyu) - 雨滴や湿気;季節の雨の本質を反映しています。

- ばいう (Baiu) - 雨季、すなわち梅雨期のような。

- うぐいす時期 (Uguisu Jiki) - ウグイスの鳴き声が聞こえる時期は、しばしば雨季と重なります。

関連語

書き方 (梅雨) tsuyu

以下は、という言葉を手書きで正しく書く手順を一つ一つ見ていきます。正しい漢字の書き方・書き順・画数; (梅雨) tsuyu:

Sentences (梅雨) tsuyu

以下のいくつかの例文を参照してください。

結果が見つかりませんでした。

タイプの他の単語: 名詞

当社の辞書にある他の単語も見てください。それらも同様に: 名詞