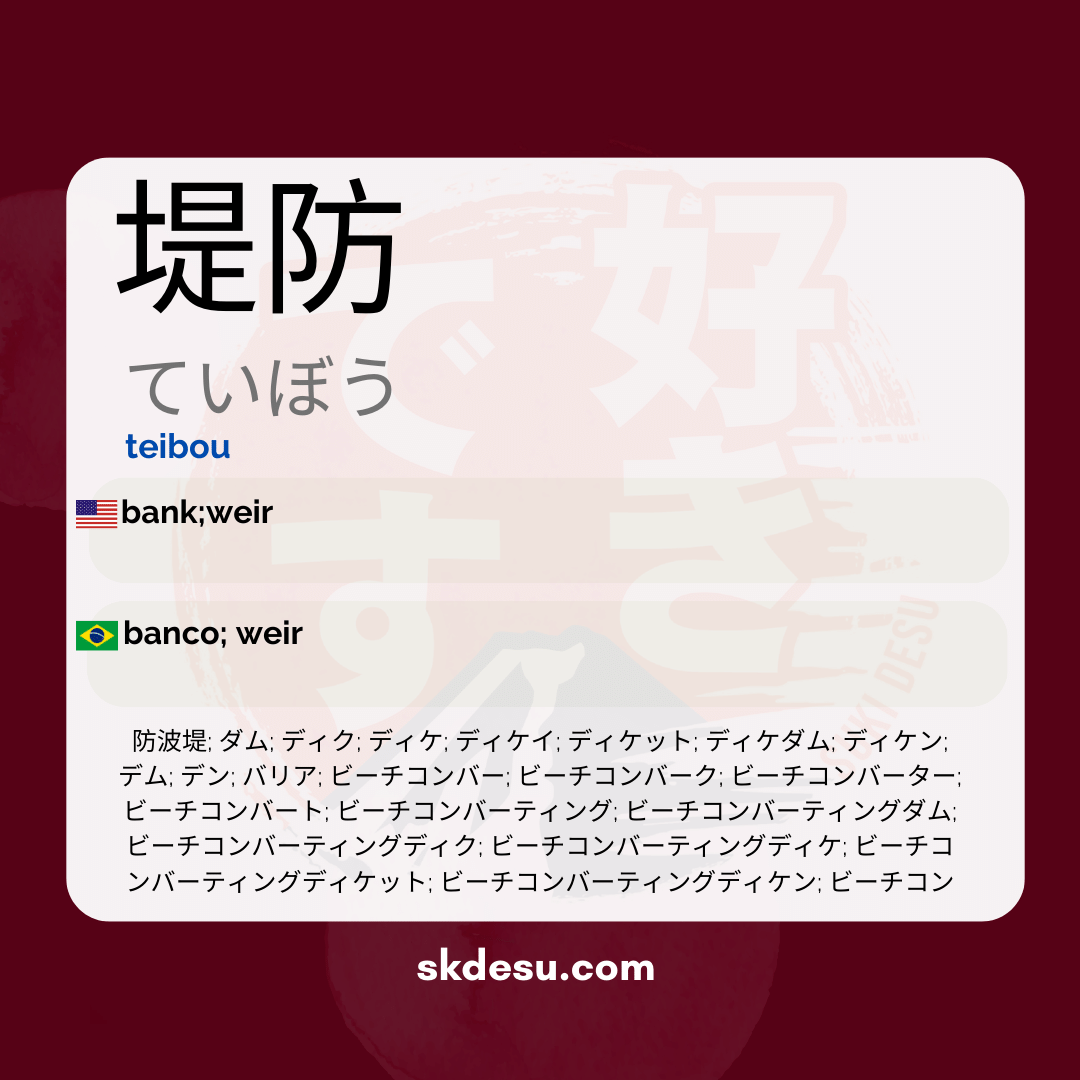

意味・辞書 : 堤防 - teibou

日本語の言葉、堤防[ていぼう]は、一見単純に見えるかもしれませんが、日本の日常生活において興味深い意味や使い方を持っています。この記事では、その意味、起源、さまざまな文脈での使用方法を探ります。日本語を勉強している方や、言語に興味がある方は、このような用語を理解することで語彙や文化的知識が豊かになるでしょう。

堤防の意味を説明するだけでなく、その漢字の書き方や実際の使用例、日本文化におけるこの言葉の現れ方についても取り上げていきます。この言葉を学びたい人や、日本文化に触れたい人にとって、役立つ情報をお届けします。

堤防の意味と使い方

堤防[ていぼう]は「ダム」または「堤防」を意味する日本語の言葉です。これは、川や海の水を保持し、洪水を避け、居住地域を保護するために建設された構造物を指します。日本では、津波のような自然災害が一般的であるため、この言葉は日常語彙の中で重要な意味を持っています。

この用語は、土木工学、災害予防、さらには日常会話でもよく使われ、特に沿岸地域では特に重要です。例えば、大阪や東京のような洪水対策が必要な都市では、堤防が公共の議論や報道の中で頻繁に登場します。

漢字の書き方と構成

言葉の堤防は、二つの漢字から成り立っています:堤(てい)は「土手」または「バリア」を意味し、防(ぼう)は「防ぐ」または「守る」を意味します。これらを合わせることで、水からの保護として機能する構造の明確な概念が形成されます。この組み合わせは論理的であり、言葉の意味を直感的に理解するのに役立ちます。

両方の漢字は、安全やインフラに関連する他の用語でも使われていることが重要です。例えば、 防災(ぼうさい)は「災害の予防」を意味し、 堤防(ていぼう)も同様の考え方に従っています。これを知っていると、これらの文字が類似のテーマの言葉に出てくるため、暗記が容易になるかもしれません。

記憶するためのヒントと雑学

堤防を思い出す効果的な方法は、実際の状況に結び付けることです。日本では、堤防は多くの都市、特に川や海岸の近くに見られる構造物です。もしあなたが東京の隅田川のような場所を訪れたり、画像を見たりしたことがあるなら、その名前を知らずに堤防を見た可能性が高いです。

もう一つの興味深い点は、日本の地理により、この言葉は地域によって使われる頻度が異なることです。洪水や津波のリスクが高い地域では、その用語がより頻繁に使用される傾向がありますが、山岳地域ではあまり関連性がない場合があります。この地域ごとの違いは、日本語と日本文化を学ぶ人にとって興味深い詳細です。

語彙

関連する言葉で語彙を広げよう:

同義語と類似

- 防波堤 (Bōhatei) - 海の波からの保護構造。

- ダム (Damu) - 洪水制御に頻繁に使用される水を貯蔵するための構造。

- ディケ (Dike) - 洪水を防ぐためのバリアで、ダムに似ていますが、より多様な用途があります。

- ディケイ (Dikei) - 「ディケ」と似ているもので、水を貯える構造を特定の文脈で説明するために使用されます。

- デン (Den) - 小さなダムや貯水構造を指す用語。

- バリア (Baria) - 防護壁は、洪水防止を含むさまざまな文脈で使用できます。

関連語

書き方 (堤防) teibou

以下は、という言葉を手書きで正しく書く手順を一つ一つ見ていきます。正しい漢字の書き方・書き順・画数; (堤防) teibou:

Sentences (堤防) teibou

以下のいくつかの例文を参照してください。

結果が見つかりませんでした。

タイプの他の単語: 名詞

当社の辞書にある他の単語も見てください。それらも同様に: 名詞